近日,一名20岁的在校大学生入院时病情已较为危急,随后突发意识丧失,命悬一线。医院第一时间开启绿色通道,成功稳住了患者的生命体征。在后续救治中更凭借精准的临床决策,帮助这位青年患者转危为安,克服了因严重肥胖合并肥胖低通气综合征(OHSAS)导致的“脱机拔管”难题,打赢了一场惊险的生命保卫战。

青年患者突发呼吸暂停,体重“枷锁”加剧病情凶险

患者在入院前已出现呼吸费力症状,自行来院后症状进一步加剧。急诊团队迅速精准识别其为危重患者,并建议患者应立即入急诊ICU就诊。患者刚进入抢救室,在病床上失去了意识,血氧饱和度更是低至28%,立即予以气管插管,呼吸机辅助通气,初步稳住了生命体征。

患者病情存在肺部感染合并急性呼吸窘迫综合征(ARDS)、肥胖合并肥胖低通气综合征(OHSAS)。呼吸机支持力度最高PEEP为18cmH2O,支持压力为35cmH2O,患者的氧合指数较入院时明显改善。但是,患者的体重基数较大,其腹围和胸腔压力导致膈肌严重上抬,很大程度限制了肺部的正常扩张。这导致患者在常规仰卧位下呼吸阻力巨大,对呼吸机的依赖程度极高,所以想要完成脱离呼吸机拔除气管插管的目标仍很困难。这也是各地ICU在救治体重基数较大患者时,常遇到的共性难题。

“坐位呼吸”精准破局,助力患者成功脱机

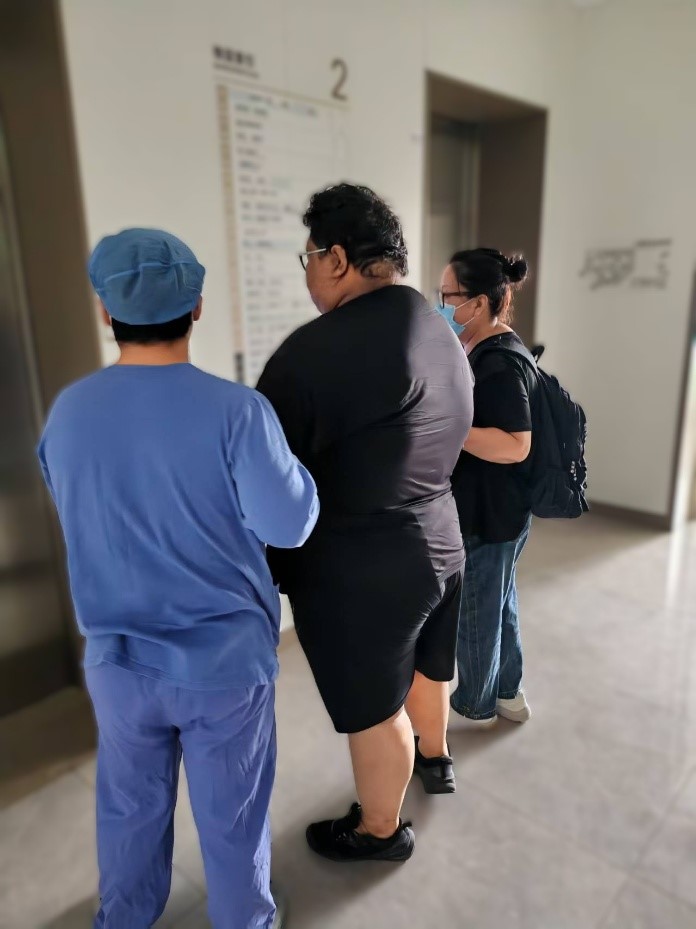

面对挑战,团队另辟蹊径,我院急诊学科带头人郭强教授会同北京中日友好医院专家,深入剖析患者的病理生理特点,联合制定了个体化精准策略。“改变体位”成为治疗中的关键环节,患者在医护人员的帮助下坐到了沙发上,在清醒的状态下带着气管插管进行呼吸锻炼。

这一改变看似简单,却有奇效。坐位姿势有效利用了重力,减轻了腹腔内容物对膈肌的压力,使得患者的膈肌得以更有效地工作,肺部通气状况得到显著改善。经过循序渐进的“坐位呼吸”锻炼与精准化的容量管理,患者的呼吸功能迅速改善,很快通过了自主呼吸试验并顺利脱机拔管。

技术与智慧并重,彰显精准医疗内涵

本次抢救的顺利进行离不开急诊科医护团队对重症患者的识别敏感度,以及在面对复杂危重病例时,所展现出的专业素养、精准判断和创新精神。郭强教授表示,对于这类特殊体型的急危重症患者,救治必须因人而异,精准施策。“坐位呼吸”策略,直击了导致患者呼吸衰竭的根本物理因素,是科学原理与临床经验的结合;是“理论”到“实践”的深度融合,体现了我院以患者为中心的个体化救治理念。

目前,患者已顺利出院。苏州大学附属第四医院目前在急危重症救治领域,尤其是应对各种复杂、疑难情况时,具备强大的综合救治实力。